Pero el libro del Eclesiástico dicta una norma clave para este tiempo y que es instructiva para cada momento de la vida: “En todas tus acciones, acuérdate de tus postrimerías, y nunca jamás pecarás”.

Entonces ¿qué son las postrimerías? Son todas aquellas realidades que nos esperan después de la muerte:

juicio particular, purgatorio, cielo o infierno, juicio final. Jesús habla claramente de ellas en el Evangelio.

Por tanto, el libro del Eclesiástico nos invita a recordar una y otra vez que esta vida es sólo un punto de partida y su llegada o su destino es aquella vida que nos espera después de la muerte, según nuestras obras y nuestra propia elección, y en este sentido nos invita a vivir de una manera digna, conforme a nuestra condición de hijos de Dios.

El hombre moderno ha perdido la memoria y el sentido de lo trascendental; no vive más que para esta vida efímera con la conciencia dormida y olvidada de aquella realidad que va más allá del tiempo: la eternidad.

Por esto, cada año, la liturgia nos hace revivir los misterios de la vida de Cristo, de manera especial en este tiempo penitencial que nos prepara para el misterio central de nuestra fe, que es la Pascua.

Si queremos participar de la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo debemos atravesar con Él el camino de la Cruz porque no hay glorificación sin pasión y muerte. El cristiano, si quiere ser “alter Christus, ispo Christus” -otro Cristo, el mismo Cristo- debe configurar su vida con la del Salvador.

El Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, nos llama a “recordar”, a “no olvidar”, a “hacer memoria” de todo lo que Él hizo por nosotros para liberarnos del mal y de la muerte eterna, porque “tanto nos amó que nos entregó a su propio Hijo”.

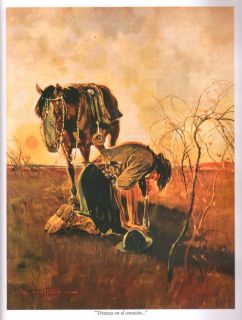

La experiencia que tengamos, poca o mucha, es suficiente para demostrarnos que conservamos en la memoria aquellas cosas que más nos han impresionado, ya sea de dolor o de gozo, y en este sentido podemos decir que tanto más conservamos en el nuestro interior la Palabra de Dios cuanto nos hemos dejado impactar por ella. Podríamos llamarle “la memoria del corazón”. Sólo el corazón enamorado, convertido, vuelto totalmente a Dios, puede revivir una y otra vez los recuerdos que conserva en sí del Ser Amado, Jesús, como un tesoro invaluable.

Este es el mayor propósito del tiempo de cuaresma: la “metanoia” o conversión de la mente y el corazón; es decir, volvernos a Dios, convertirnos a Él. No es otra cosa que la reforma del propio corazón, entendiéndose por “corazón” el centro mismo de la persona humana, con toda su capacidad de conocer y amar.

Pero la conversión auténtica no es aquella que impacta sobre los sentidos, o sentimientos, que estos a veces están y a veces no; sino que impacta sobre la inteligencia y la voluntad: hemos sido deslumbrados por la Verdad que es Cristo y hemos sido atraídos a Él con los lazos del amor, un amor que nadie lo puede romper: “nadie podrá apartarnos del amor de Cristo”, decía san Pablo.

La inteligencia bien iluminada por la razón y la fe, y la voluntad inflamada y fortalecida por la esperanza y la caridad pueden ayudar al hombre, herido por el pecado original, a superar las malas inclinaciones y las pasiones desordenadas que nos alejan del premio y la bienaventuranza eterna, aunque en la práctica esto conlleva muchas renuncias y sacrificios.

Y es que, justamente, la cuaresma es un tiempo propicio que nos invita a ordenar nuestra vida, a purificarnos, a volver a Dios pasando por la Cruz en compañía de Jesús, con Él.

Si bien la conversión es una gracia, un don gratuito de Dios, podemos disponernos a recibirla aprovechando este tiempo penitencial para vivir, sobre todo, las tres principales propuestas que nos hace cada año la Iglesia: la oración, el ayuno y la limosna.

Dominus Tecum.

Por Portal de Prensa

Por Portal de Prensa